「アレルギー体質をなんとかしたい」

「腸内環境を良くするとアレルギーが改善されるって本当?」

花粉症などのアレルギーを持っていると、くしゃみや目のかゆみなどが辛いですよね。

アレルギー体質を改善する方法の1つに「腸内環境を整える」ということがあります。

今回は、腸内環境とアレルギー体質の密接な関係や腸を元気にするための食品やレシピを管理栄養士である私がご紹介します。

目次

アレルギーは食生活で改善できることも

アレルギーは体質だと諦めがちになってしまいますが、実は食生活でアレルギー症状が軽減することもあります。

現在、日本人の30%以上が何らかの花粉症やアトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患を抱えていると言われています。

しかし、実は昔の日本にはアレルギー疾患を抱えている人は少なかったのです。

原因は環境の変化やストレスが増えたことのほかにも、動物性たんぱく質と脂質が多い食事や添加物の多い食事を食べるようになったからというのも挙げられます。

主食は米、主菜は魚や豆類、副菜は野菜中心といったような昔の食事スタイルが、日本人にはやはり合っているのかもしれません。

腸内環境を整えることがポイント◎

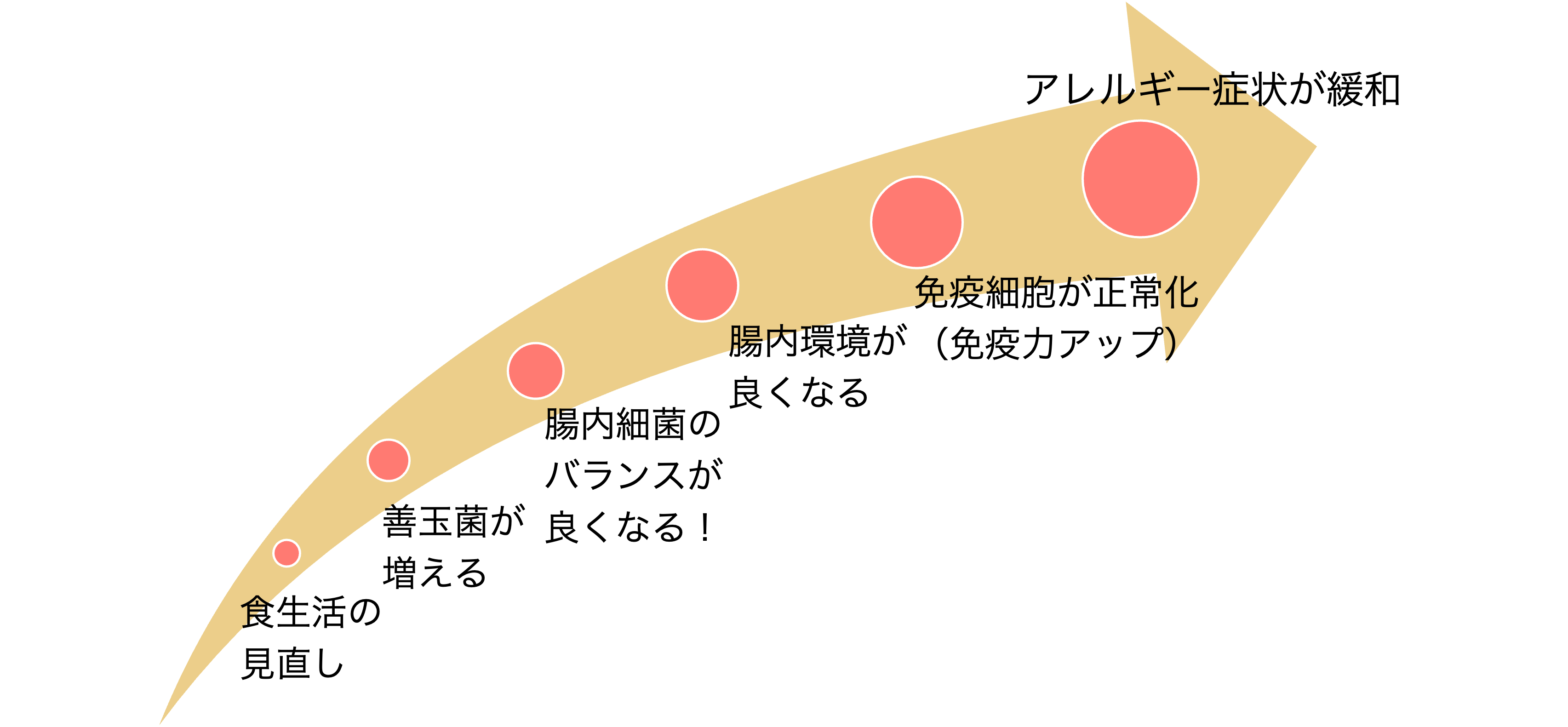

食生活の改善で、花粉症などのアレルギー疾患が軽減される可能性があると先ほど言いましたが、キーポイントとなるのは「腸内環境」です。

外部から侵入した異物から身体を守る役割のある免疫細胞は、60〜70%が腸に集まっていると言われていることから、腸内環境を整えることはアレルギー症状を緩和させることにつながります。

実際に報告されている論文で「スギ花粉症者44名をビフィズス菌粉末を摂取する群・しない群の2群に分け、症状を観察したところ、ビフィズス菌粉末を摂取している群は、摂取しない群に比べて、くしゃみ・鼻水・鼻づまりなどの症状が有意に改善された」という報告もあります。

※参考:『ビフィズス菌による抗アレルギー作用』

腸の中の免疫細胞が正常に働くためには、腸内環境を良くし、腸のはたらきを良くする必要があります。

腸内環境を良くするためにも、食事は非常に重要な要素になりますので、食べるものにはぜひ気をつけたいところです。

腸内細菌のバランスを整えることが重要

腸内環境を整える=腸内細菌のバランスを整える、ということです。

人間の腸内には100兆個にも及ぶ腸内細菌が存在しているといわれています。

腸内細菌は3種類に分けられ、内訳としては人間の身体に有益なはたらきをする「善玉菌」、悪い働きをする「悪玉菌」、どちらにも属さない「日和見菌」です。

3種類の腸内細菌には「善玉菌:悪玉菌:日和見菌=2:1:7」という理想のバランスがあり、そのバランスが保たれると菌が活発に活動をします。

腸内細菌の理想のバランスを保つことが、腸内環境を正常化につながりますので、善玉菌を積極的に増やす必要があります。

オススメ記事

微生物のはたらきによって作られる発酵食品の効果と変化を管理栄養士が解説。目に見えないくらい小さな微生物が、食材を発酵食品に変化させるときのはたらきを説明します。健康な生活に役立つ情報もご紹介。

腸内の善玉菌を増やす食品とは?

食事内容を見直し、腸内環境を整えることで、アレルギー症状を軽減できる可能性があるということでしたが、どんなものを食べたらいいか気になりますよね。

そこで腸内を元気にする食品を以下にまとめてみました。

| 善玉菌を含む食品 | ヨーグルト・キムチ・みそ・納豆などの発酵食品 |

|---|---|

| 食物繊維を多く含む食品 | 野菜類・根菜類・キノコ類・海藻類 |

| オリゴ糖を多く含む食品 | バナナ・大豆・玉ねぎなど |

善玉菌を含む食品

腸内で身体に良い働きをする善玉菌は「プロバイオティクス」とも呼ばれており、乳酸菌やビフィズス菌、納豆菌、麹菌などが挙げられます。

発酵食品は、微生物の活動によって原料が発酵することで製造されるものです。

発酵食品に含まれる微生物こそが「善玉菌」として、私たちの腸内で良いはたらきをしてくれます。

発酵食品として思いつくのは、ヨーグルトやキムチなどがありますよね。

さらに日本ではみそや酢といった発酵調味料を使ったり、漬物などを食べたりしているので、昔から発酵食品を食べる文化があります。

食物繊維を多く含む食品

食物繊維は、穀類やいも類、野菜類などに含まれており、最近では「第6の栄養素」とも言われている成分です。

食物繊維は「便秘解消に良い」と言われるのをよく聞きますよね。

便のかさをふやして、便を出やすくする効果があるほかにも、「善玉菌のエサ」としてのはたらきもあります。

善玉菌のエサ、つまり栄養源となるものは「プレバイオティクス」と呼ばれ、食物繊維は善玉菌が活発に腸内ではたらくために必要なものです。

オリゴ糖を多く含む食品

オリゴ糖も「善玉菌のエサ」つまりプレバイオティクスとしてはたらきます。

オリゴ糖は、糖類の一種で、甘味料やチョコレートなど、さまざまな商品に添加されていることが多いです。

またオリゴ糖といっても、種類はさまざまで、例えば、ゴボウやニンニクなどに含まれる「フラクトオリゴ糖」、大豆に含まれる「大豆オリゴ糖」、母乳や牛乳に含まれる「ガラクトオリゴ糖」などがあります。

オリゴ糖は消化されにくい性質をもっているため、腸に直接届き、善玉菌のエサとなり、エサを食べた善玉菌は、発酵活動がさらに活発になります。

発酵食品ってどんなものがある?

おすすめの発酵食品について今回は3つご紹介をしたいと思います。

発酵食品① ヨーグルト

ヨーグルトは「発酵乳」の一種で、乳を乳酸菌や酵母で発酵させたものです。

食べるタイミングとしては、基本的にいつでも食べてかまいません。

しかし、ヨーグルトに含まれる乳酸菌やビフィズス菌は、強酸性の胃酸によって死んでしまうことがあります。

そのため、空腹時は胃の中が強い酸性に傾いているため、より多くの菌を生きたまま腸に届けるには、食後に食べる方が良いでしょう。

発酵食品② 納豆

納豆は、原料の大豆に「納豆菌」を加えて発酵させたものです。

付属のたれをかければ、そのままでも手軽に食べられます。

また、たんぱく質・食物繊維・カルシウムなども含まれているため栄養価も優秀です。

食べるタイミングはいつでもかまいませんが、納豆には血栓を溶かす「ナットウキナーゼ」という酵素が含まれます。

血液は夜中〜早朝にかけて固まりやすいため、夜に食べることで血栓予防につながるとも言われています。

発酵食品③ みそ

みそは、加熱した大豆に麹と塩を加えて発酵させた調味料で、みそ汁を始めとして、炒め物や焼き物などの調味料としても万能ですよね。

みその効果的な食べ方は、やはり「みそ汁」です。

みそ汁にすれば、具材として野菜や海藻類など、普段は摂りにくい食品が食べられて、食物繊維やビタミン、ミネラル類を摂取できます。

オススメ記事

【2023年度最新版】発酵食品人気ランキング|効果的な摂取法も解説

効果抜群の発酵食品を管理栄養士がランキングで紹介!免疫力UP、若々しさサポート、代謝向上など美容&健康に欠かせない効果が詰まった発酵食品をランキング形式で説明します。健康的な食生活の秘訣もありますよ。

免疫力を高める簡単発酵食品レシピ

免疫力を高めるために発酵食品を使ったレシピを2つご紹介したいと思います。

簡単発酵食品レシピ① 納豆麹

調理時間の目安:約15分(荒熱をとる時間除く)

材料

- 納豆

- 3パック

- 米麹

- 100g

- にんじん

- 1/4本

- 濃口しょうゆ

- 大さじ3

- みりん

- 大さじ4

- 料理酒

- 大さじ5

- 塩昆布

- 2つまみ

- 白ごま

- 小さじ1

本レシピに含まれるアレルギー情報:大豆・ごま

作り方

- にんじんは1~2cmの千切りにしておく

- 鍋に濃口しょうゆ・みりん・料理酒を入れて弱火〜中火で加熱し、アルコールを飛ばす。

アルコールの香りが消えたら火を消し、鍋の調味液が人肌の温度になるまで荒熱を取る。 - 調味液の荒熱が取れたら、米麹を加え、米麹に調味液を吸わせるように良くかき混ぜる。

10〜15分ほど置いて米麹をふやかしておく。 - 米麹が調味液を吸いきったら、納豆を入れてよくかき混ぜる。

- 仕上げに塩昆布・白ごまをいれてかき混ぜ、タッパーなどの清潔な保存容器に入れる。

- 冷蔵庫に入れ、一晩置いたら出来上がり。

納豆麹は、主に東北地方で食べられている納豆を使った料理です。

ご飯の上にかけて食べるのはもちろん、そうめんにかけて食べても美味しいですよ。

作ってから約10日ほどもちます。

簡単発酵食品レシピ② みそ漬けトマト

調理時間の目安:約5分(冷蔵庫で冷やす時間は除く)

材料

- ミニトマト

- 8個

- みそ

- 大さじ2

- 砂糖

- 小さじ1

作り方

- ミニトマトは半分に切っておく。(そのままでもよい)

- フリーザーバッグにみそと砂糖を入れ、よく混ぜ合わせておく。

- ミニトマトを2に入れてなじませ、冷蔵庫で冷やす。(一晩おいておくと、味がなじむ)

ミニトマトを味噌の漬け地に漬けるだけの簡単レシピです。

漬ける時間で味のなじみ方が変わってくるので、お好みの時間で漬けてみてくださいね。

発酵食品で健康的な生活を◎

今回は、腸内環境とアレルギー体質の関係や腸を元気にする食品やレシピをご紹介しました。

食生活によって腸内環境が改善できれば、アレルギー症状が緩和されるという研究は今も多くの関心を寄せています。

ぜひ発酵食品をいつもの食事に取り入れてみてくださいね。

オススメ記事

発酵食品の手作りに子どもと挑戦してみた◎味噌やキムチの簡単レシピをご紹介

発酵食品の手作りに栄養管理士の筆者が挑戦してみました。始めて作る味噌に子どもたちは大感激。他にも、水キムチ、甘酒などの発酵食品の手作りレシピをご紹介します。初心者でも失敗しない簡単な方法がありますよ。