納豆は、日本の伝統的な発酵食品です。

納豆には健康的なイメージがありますが、納豆に含まれる栄養について詳しく知っている人はあまり多くはないでしょう。

この記事では、発酵食品を毎日食べて健康維持に努めている管理栄養士が、納豆に含まれる栄養成分について徹底解説します。

1日の摂取推奨量との比較や、納豆の栄養を効果的に取り入れる食べ方などもお伝えします。

納豆を健康づくりに活かしたい人は、この記事を参考にして、納豆の栄養に関する理解を深めてください。

目次

納豆に含まれる栄養成分

納豆1パック(40g)に含まれる主な栄養成分と含有量は、以下のとおりです。

| 糸引き納豆(40g) | |

|---|---|

| エネルギー(kcal) | 74 |

| たんぱく質(g) | 6.6 |

| 脂質(g) | 4.0 |

| 糖質(g) | 1.0 |

| 食物繊維(g) | 3.8 |

| カリウム(mg) | 280 |

| カルシウム(mg) | 36 |

| マグネシウム(mg) | 40 |

| 鉄(mg) | 1.3 |

| ビタミンK(μg) | 350 |

| ビタミンB2(mg) | 0.12 |

| ビタミンB6(mg) | 0.1 |

| 葉酸(μg) | 52 |

| パントテン酸(mg) | 1.45 |

たんぱく質が豊富な大豆を原料とする納豆は、優秀なたんぱく質源になる食品です。

たんぱく質は私たちの肌や髪、筋肉、内臓などのもとになる大切な栄養素。

納豆のたんぱく質は納豆菌の作用によって分解されているため、体への吸収率が高いことが特徴です。

納豆は、ビタミンKを多く含む食材としても知られています。

ビタミンKには、カルシウムが骨に取り込まれるのを助ける役割があります。

納豆にはカルシウムも含まれており、加えてカルシウムと一緒に骨の形成に作用するマグネシウムも豊富です。

ビタミンK・カルシウム・マグネシウムがそろって含まれている納豆には、骨を丈夫にする効果が期待できるでしょう。

納豆にはほかにも、整腸作用がある食物繊維、むくみや高血圧を防ぐカリウム、胎児の健やかな発達に不可欠な葉酸など、さまざまな栄養素が含まれています。

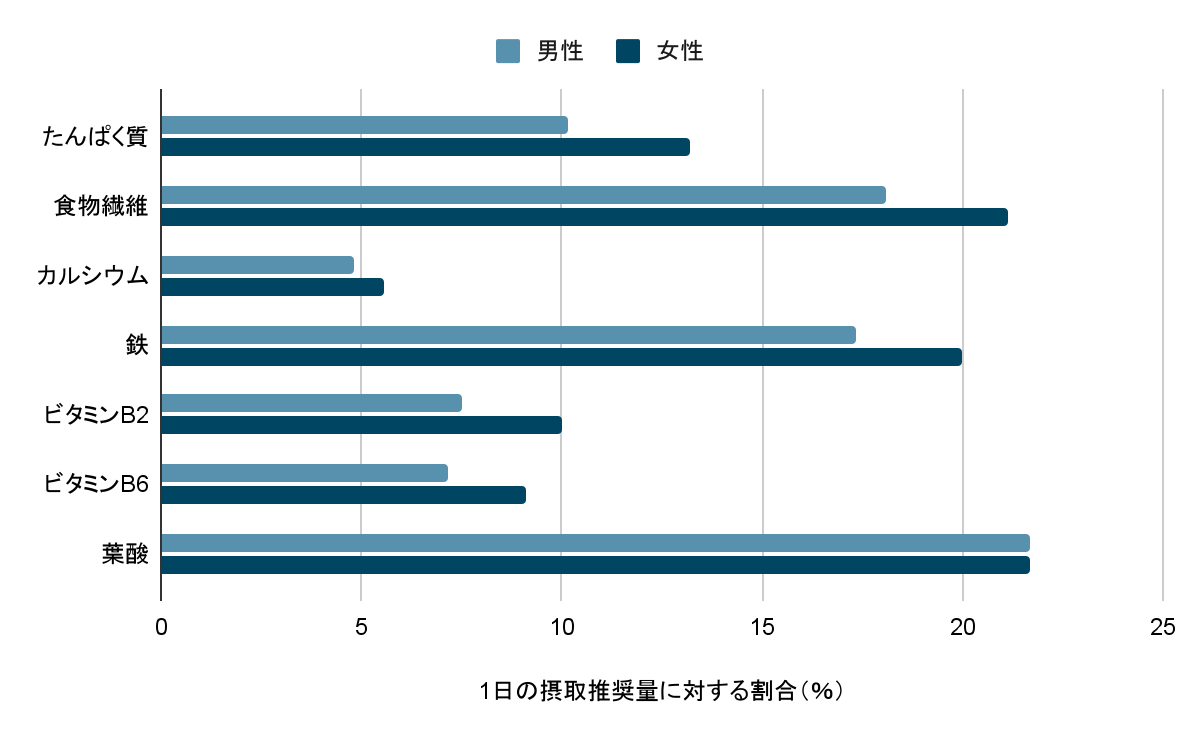

1日の摂取推奨量との比較

栄養素にはそれぞれ、健康を維持するために1日に摂取すべき推奨量が設定されています。

すべての栄養素について、毎日必ずこの推奨量を満たす必要はありません。

しかし摂取推奨量に達しない日が続くと、栄養不足に陥るリスクが高まります。

ここからは、納豆に含まれる栄養素の量を、1日の摂取推奨量と比較していきます。

1日の摂取推奨量と納豆

1日の摂取推奨量に対する、納豆1パック(40g)に含まれる栄養素の割合は以下のとおりです。

納豆1パックに含まれるビタミンKの量は、350μgです。

これは18〜64歳の成人男女が1日に摂取すべき量の約2.3倍にあたります。

1日1パックの納豆を食べれば、ビタミンKは十分に摂取できます。

しかし上記のグラフからわかるように、ビタミンK以外の栄養素については、納豆を1パック食べただけでは1日の摂取推奨量に達しません。

納豆にはさまざまな栄養素が含まれていますが、納豆だけで健康を維持することは不可能です。

食事から栄養を十分に摂取するには、1日3食のなかでいろいろな食品をバランスよく摂ることが大切です。

納豆に不足する栄養を補う献立例

納豆には豊富に含まれる栄養素がある一方、不足している栄養素も存在します。

ビタミンAやビタミンD、ビタミンB12、ビタミンCは、納豆にほとんど含まれていない栄養素です。

ビタミンAは肌や目、粘膜の健康を維持してくれます。

カルシウムの吸収をサポートしてくれるビタミンDは、骨を丈夫にするために摂取したい栄養素です。

ビタミンB12は、血液中の赤血球の合成に関わります。ビタミンCは肌のコラーゲンの生成を助けるほか、体の老化を防ぐはたらきがあります。

納豆を取り入れながら、納豆に不足している栄養素を補える献立例を紹介します。

- 白ご飯

- 納豆

- あさりの味噌汁

- 肉じゃが

- ほうれん草とまいたけのバター炒め

ほうれん草や、肉じゃがの具材によく使われるにんじんには、ビタミンAが含まれています。

ビタミンAは油と一緒に摂取すると吸収率が高まるため、油で炒めて調理するとよいでしょう。

ビタミンAは緑黄色野菜に豊富なので、かぼちゃや小松菜などもビタミンAの摂取におすすめの食材です。

まいたけやしいたけなどのきのこ類は、ビタミンDを豊富に含んでいます。

ビタミンDは鮭やいわしなどの魚類にも多く含まれているため、魚料理を主菜にしてもよいでしょう。

ビタミンB12は、野菜やきのこ、大豆製品などの植物性食品にはほとんど含まれていません。

そのため、肉や魚などの動物性食品から摂取する必要があります。

ビタミンB12を豊富に含むおすすめの食材は、貝類です。

ビタミンB12はあさりやしじみといった身近な貝類にも含まれているので、汁物や酒蒸しなどに調理しておいしく摂取してください。

柑橘類などの果物に豊富な印象が強いビタミンCは、野菜にも多く含まれています。

肉じゃがに使われるじゃがいもは、ビタミンCが豊富な食材です。

ビタミンCは加熱調理で壊れやすい栄養素ですが、じゃがいもに含まれるビタミンCはでんぷんで包まれているため、熱に強い性質があります。

この献立例のようにさまざまな食材で栄養素を補い、栄養バランスのよい食事を心掛けましょう。

納豆の栄養を効果的に摂取する方法・注意点

納豆には、健康維持に役立つ栄養がたくさん含まれています。

ここでは納豆の栄養を効果的に摂取するために、気をつけたい点について解説します。

納豆の栄養を効果的に摂取するには?

鉄は、不足しがちな栄養素のひとつ。

とくに女性は生理で鉄が失われやすいため、意識して摂取しなければ貧血のリスクが高まります。

納豆1パックには、成人女性が1日に必要な鉄の20%の量が含まれています。

しかし納豆に含まれる鉄は、体への吸収率が高くありません。

鉄には、肉などの動物性食品に多い「ヘム鉄」と、大豆製品や野菜などの植物性食品に多い「非ヘム鉄」の2種類があります。

ヘム鉄の吸収率は高い一方、非ヘム鉄は体にあまり吸収されない性質があります。

非ヘム鉄の吸収率を高めるには、動物性たんぱく質やビタミンCを一緒に摂取してください。

納豆と一緒に肉・魚料理、レモン汁を絞った料理を食べるとよいでしょう。

食後のデザートに、オレンジやグレープフルーツなどの柑橘類を食べるのもおすすめです。

納豆を食べるときの注意点

納豆には、1日に必要な量の2倍以上のビタミンKが含まれています。

健康な人はビタミンKの過剰摂取を心配する必要はありませんが、ビタミンKに注意すべき人もいます。

ワルファリンという薬を飲んでいる人は、納豆を食べてはいけません。

ワルファリンは、血液を固まりにくくして、血栓ができるのを防ぐ薬です。

ビタミンKは骨の形成をサポートするほかに、血液の凝固にも関わります。

ケガをして血が出たときに出血が自然に止まるのは、ビタミンKのサポートにより血液を凝固させる物質が作られるためです。

ワルファリンを服用している人がビタミンKを摂取すると、ワルファリンの効果が弱まってしまいます。

そのため、ワルファリンを飲んでいる人にとって納豆は禁忌なのです。

また、納豆に含まれるイソフラボンは、健康な人でも過剰摂取に注意が必要な成分です。

体の中で、女性ホルモンに似たはたらきをするイソフラボン。

女性ホルモンの分泌低下が原因とされている更年期障害の症状緩和に、イソフラボンは有効であるといわれています。

しかしイソフラボンを過剰摂取すると、女性ホルモンのバランスが崩れて、婦人科系疾患のリスクが高まるおそれがあります。

納豆1パック当たりのイソフラボン量は約25〜30mg。対して1日に摂取してよいイソフラボンの上限値は、70〜75mgとされています。

納豆を食べるのは、多くても1日2パックまでにするのがよいでしょう。

納豆とほかの食品に含まれる栄養の比較

納豆とほかの大豆製品の100g当たりの栄養を比較すると、以下のようになります。

| 納豆 | 水煮大豆 | 木綿豆腐 | 豆乳 | テンペ | |

|---|---|---|---|---|---|

| エネルギー(kcal) | 184 | 124 | 73 | 43 | 180 |

| たんぱく質(g) | 16.5 | 12.9 | 7.0 | 3.6 | 15.8 |

| 脂質(g) | 10.0 | 6.7 | 4.9 | 2.8 | 9.0 |

| 糖質(g) | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 5.2 |

| 食物繊維(g) | 9.5 | 6.8 | 1.1 | 0.9 | 10.2 |

| カリウム(mg) | 690 | 250 | 110 | 190 | 730 |

| カルシウム(mg) | 91 | 100 | 93 | 15 | 70 |

| マグネシウム(mg) | 100 | 55 | 57 | 25 | 95 |

| 鉄(mg) | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |

| ビタミンK(μg) | 870 | 5 | 6 | 4 | 11 |

| ビタミンB2(mg) | 0.3 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |

| ビタミンB6(mg) | 0.24 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.23 |

| 葉酸(μg) | 130 | 11 | 12 | 28 | 49 |

| パントテン酸(mg) | 3.63 | 0 | 0.02 | 0.28 | 1.08 |

この表を見ると、納豆の栄養価の高さがわかります。

納豆の原料である大豆と比較しても、カリウムやマグネシウム、鉄は約2倍に増加しています。

ビタミンKやビタミンB2、ビタミンB6、葉酸、パントテン酸において、数値の差は歴然です。

納豆の栄養価が高いのは、納豆菌の作用で大豆が発酵したためです。

大豆の発酵過程で、納豆特有の粘りや香り、うまみが生まれます。

さらに納豆菌は、大豆が持っている本来の栄養成分を増幅させ、新たな成分を生成して、栄養価を向上させているのです。

表中のテンペとは、大豆にテンペ菌をつけて発酵させた、インドネシアの伝統的な発酵食品です。

納豆のような粘りや強い香りはなく、味にもクセはほとんどありません。

発酵食品であるテンペも、栄養価が高い食品です。

しかし、ビタミンKは圧倒的に納豆のほうが多く、ほかの栄養素の含有量についても、納豆はテンペに引けを取っていません。

納豆は日本を代表する、健康的な発酵食品といえるでしょう。

納豆はこんな方におすすめ

たんぱく質とビタミンB6が豊富な納豆は、筋トレで体を鍛えている人、ダイエットをしている人におすすめの食品です。

筋肉はたんぱく質をもとに作られますが、たんぱく質を効率よく筋肉へ変えるにはビタミンB6のサポートが必要です。

たんぱく質とビタミンB6がどちらもしっかり含まれている納豆は、たくましい体を作るのにぴったりの食品です。

筋肉がつくと、基礎代謝が高まります。

基礎代謝とは、呼吸や心臓の拍動など生命維持に最低限必要なエネルギーのこと。

基礎代謝が高まると、日常生活で消費されるエネルギー量が増加して痩せやすい体になります。

そのため、たんぱく質とビタミンB6を摂取して筋肉量をアップさせることは、ダイエットに有効といえます。

納豆の高い栄養価で健康的な毎日に

納豆は、日本に古くから伝わる発酵食品です。

納豆は栄養価が高く、ビタミンKは1日の摂取推奨量に対して2倍以上の量が納豆1パックに含まれています。

ほかにも肌や筋肉のもとになるたんぱく質、骨を丈夫にするカルシウムやマグネシウム、貧血を予防する鉄も豊富です。

納豆と同様に大豆から作られている食品は、たくさんあります。

しかしさまざまな大豆食品と比較しても、納豆の栄養価の高さは圧倒的です。

納豆菌による発酵作用には、大豆の栄養価を高める効果があるのです。

このように栄養豊富な納豆は、私たちの健康維持に役立つ食品であるといえます。

栄養満点な納豆を食生活に取り入れ、健やかな毎日を過ごしましょう。

【参考文献】

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

厚生労働省 e-ヘルスネット「鉄」

食品安全委員会「大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A」

須見 洋行「納豆の機能性」

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 くすり相談窓口「くすりQ&A」

オススメ記事

発酵食品は食べ過ぎ注意!知っておきたいデメリットと効果的な食べ方とは

健康に良い発酵食品も、食べ過ぎると悪影響になってしまいます。発酵食品を普段から取り入れている管理栄養士がデメリットを解説し、適切な量と食べ方をお伝えします。さらに、食卓にちょこっとプラスできる簡単健康レシピもご紹介します。