和食のレシピのほとんどに登場する”出汁”。毎日の味噌汁にも出汁は使いますよね。自然の昆布や鰹節を使って出汁を引くのが美味しいとはわかっていても、忙しくて顆粒の出汁で済ませてしまうことも多いのではないでしょうか。

昆布や鰹節を使う天然の出汁は、香りも豊かな自然のうま味なので、人工的に生成した「うま味調味料」に比べれば味覚にとっても自然です。それは知ってるけど、わざわざ出汁を引くのは面倒だ、という印象があるかもしれませんが実はものすごく簡単なんです。

よく料理本で紹介されているのは、プロが料理屋さんでやっている方法です。もちろんその方法でできれば完璧ですが、家庭の日常食ではそこまでこだわらなくてもいいはず! ということで今回は、手間いらずの出汁の引き方をご紹介したいと思います。

(1)顆粒出汁と手間が変わらない 鰹(かつお)出汁

「すぐに出汁を使いたい」そんな時にオススメなのがこの鰹出汁です。

1:鍋に湯を沸かす

2:鰹節をつかんで入れる

3:火を止めて2分ほど置く

4:菜箸で大きな鰹節を取り除いたら出来上がり

プロが行うやり方ですと、最後にさらしなどを使って出汁をこして鰹節を取り除くのですが、これが手間なんですよね。だったらもう鰹節も一緒に食べてしまおうというわけです。ちなみに僕もたまに味噌汁にいれた鰹節を箸で取ることもせず、そのまま味噌汁を食べたりもします。

鰹節の量は、水1リットルに対して30グラムが目安ですが、鰹節によって分量は変わるので、なんとなく「これぐらいかな」という量のひとつかみを入れて味を見て次回から調整してみましょう。

そして肝心の鰹節ですが、前回の記事「世界一硬い食べもの 鰹節のダイエット効果とお手軽出汁の引き方」でお伝えしたように安物の鰹節は美味しくありません。本物の鰹節には繊細な旨みがあり美味しいのです。ぜひ、本物をお買い求めくださいね。

(2)前の日に水の中に入れておくだけ いりこと昆布の出汁

こちらは時間はかかるけど手間いらずな方法です。

1:ポットか何かの容器に水を入れる

2:そこに昆布といりこを入れる

3:冷蔵庫で一晩置いたら出来上がり

いりこのうま味であるイノシン酸と昆布のうま味であるグルタミン酸は種類が違うので、一緒になることでうま味が倍増します。

もちろん、同じ方法でいりこと昆布それぞれ単体でも出汁を引くことが可能です。たとえば、昆布だけで出汁を引き、その出汁を鍋で熱して(1)で紹介した鰹出汁を引くと、合わせだしになります。また、単体で出汁を引くと味が強く出ます。いりこ単体で出汁を引けば、いりこの香りがより強く出るので料理に合わせていろいろ使い分けてみるとおもしろいですね。

いりこ(煮干し)と昆布の量の目安は、水1リットルに対していりこ5〜6尾で昆布が10gほどです。

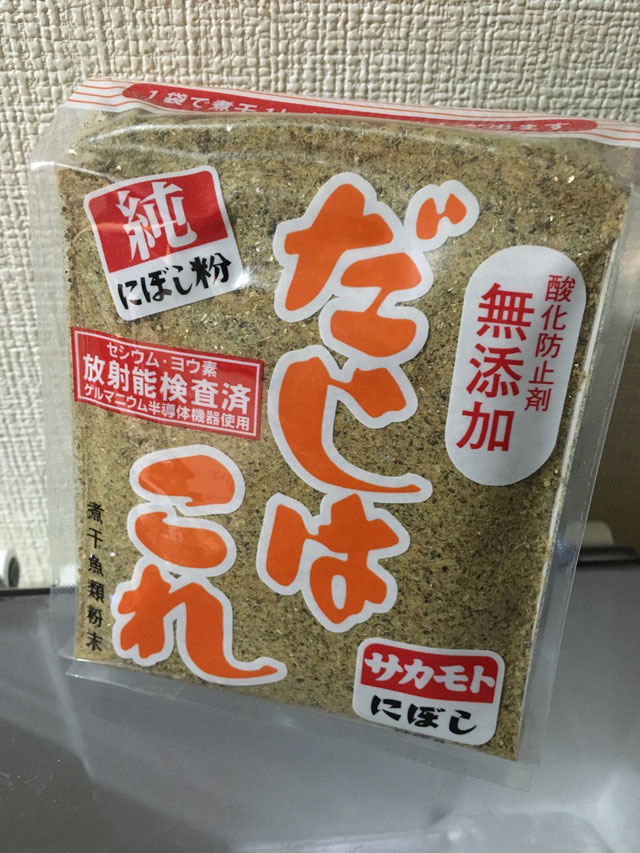

また、いりこ出汁を手軽に引きたいというかたには、煮干しを粉にした「煮干粉」というものも売られています。これだと、沸騰したお湯に入れて2〜3分で出汁が引けます。ただ、アクが出るのでこれはしっかりすくうようにしましょう。

いろいろな出汁はどうやって使い分ける?

どの料理にどの出汁を使うのかということですが、これはその人の好み次第。こうでなくてはいけないという決まりはありません。ただ、情報として知っておくと使える知識を少しご紹介しましょう。

たとえば、味噌汁を作る時ってだいたい具材は豆腐や野菜、きのこ、海藻などになりますよね。昆布のうま味であるグルタミン酸は植物系に多いうま味で、鰹節やいりこのうま味のイノシン酸は動物系に多いうま味です。

具材に植物系が多い時は、動物系のうま味であるイノシン酸を含む鰹節やいりこの出汁を使うとうま味が強まりますよ。

オススメ記事

酵素の効能とは|取り入れ方によっては効果がなくなるって本当?

酵素は健康に良いものだと知っているけれど、効能をご存知ない方は多いのではないでしょうか。酵素は体にとって不可欠なものですが、間違った取り入れ方をすると効果がなくなるケースがあります。この記事では、管理栄養士が効果的な摂取方法を紹介します。

絶対出汁を使わなくてもうまくなる!

さらに、具材からもうま味が出るため、具だくさんの味噌汁では出汁を使わなくても美味しく食べられます。たとえばきのこの干し椎茸は、出汁を引く具材として使われるほどうま味の多い食べものですし、しじみやあさりなどの貝類にはコハク酸といううまみ成分があるので出汁がいりません。

「和食といえば出汁」というイメージですが、そもそも日本人が家庭で出汁を引き始めたのは明治以降と言われており、昭和に入るぐらいまで出汁は贅沢品だったようです。もちろん、天然出汁を引いて使えれば一番良いのですが、なんとなく顆粒出汁を入れるぐらいならたまには普通に水だけで料理して素材の味を楽しんでみるのも良いかもしれません。