日本は、世界的に見ても発酵食品のバリエーションが非常に多い国です。

代表的なものに、醤油や味噌があります。

そのため、私たちの食生活に必ずと言って良いほど発酵食品が使われてきました。

発酵食品ブームも定期的に起こっていますが、それ以上に日本人にとって発酵食品はもっと文化的に根付いていると言えるでしょう。

そんな発酵食品は、歴史的にどのように私たちの生活に溶け込んでいったのか気になるところです。

目次

発酵食品は日本の文化のひとつ?

日本は、発酵食品大国と呼ばれるほど海外に比べると発酵食品の種類も、食べる頻度も多いです。

昔から食されてきた発酵食品を見れば、一過性のブームだけで広まったのではないことは想像できると思います。

そこで、発酵食品がこれほど日本では根付いているのかを詳しく探ってみました。

日本の気候は発酵に適しているから

日本で発酵食品が全国的に根付いている大きな理由の一つに気候環境があります。

温暖で湿潤な日本の気候は発酵に適した環境でした。

発酵は、微生物の繁殖の力を借りて成り立っています。

微生物、特に日本の発酵には、カビの作用を活用するものが多くあります。

そのためカビの繁殖に日本の温暖湿潤な気候はうってつけだったのでしょう。

日本は、そもそも発酵食品を作る土壌が自然にあったといえます。

米が主食だったから

意外なことに、日本の発酵食品の発展に貢献した理由が「米食」だったことも挙げられます。

理由は、日本の発酵に必要なカビの多くが稲穂にいるからです。

日本の発酵に使われる代表的なカビに「麹菌」や「納豆菌」があります。

これらは稲穂についていると言われています。

納豆も藁で大豆を包んでいたことで出来ました。

このように、発酵に必要な有用なカビが手に入りやすかったということも発酵食品が作りやすかった理由の一つと言えるでしょう。

日本の発酵食品の特徴ってあるの?

日本の発酵食品は、独特の風味と甘みがあることが特徴です。

保存力をあげてくれるだけでなく、味が良くなる点は海外の発酵食品との違いと言えるでしょう。

そこで、日本の発酵食品の味が良くなる理由を説明します。

カビを使う

先にも少しお伝えしましたが、日本の発酵の特徴はカビなどの菌を用いる点です。

全国的にも多く使われている代表的な菌に次のようなものがあります。

- 麹菌

- 納豆菌

- 酢酸菌

- 乳酸菌

- 酵母

特に、日本的な発酵といえば「麹菌」を使うところでしょう。

麹菌は、中国から伝わったとされています。

しかし、日本独自の発展をしている点でも注目したいところです。

麹菌の純粋培養ができる

麹菌を使うのは日本だけではありません。

中国はもちろんですが、麹はアジア圏全体でさまざまな使われ方をしています。

ただ、日本では「麹」という字が一般的に使われていますが、「糀」という字も見かけます。

この違いを、ご存知でしょうか?

実は、使っている原料で使い分けています。

糀:米麹のみを指す

このように「糀」は米を原料にした物のみに使われます。

麹は、広くアジア圏で使われています。

しかし、日本は研究と実験を繰り返し独自の製法を作り出しました。

その製法は、かなり厳密な管理がされています。

そのため、世界では真似することが難しいということです。

発酵に適した気候環境の上に、洗練された技術が上乗せされれば良いものができることは頷けるのではないでしょうか。

発酵食品が日本に広まった歴史とは

昔から、日本人の食と麹の繋がりは深いものであったと言えます。

元々は中国が起源ともいわれています。麹は、紀元前から使われていたそうです。

そして、日本には弥生時代に稲作と共に伝わったという説があります。

ここで、日本の発酵の歴史について詳しく説明しておきましょう。

日本の歴史は、発酵食品と共にあったと言っても過言ではないです。

縄文・弥生時代

縄文から弥生時代には、すでに発酵食品がありました。

「醤」や「口噛み酒」「なれずし」を使ったとされる伝承があるようです。

そして、納豆もこの頃すでに誕生していたという説もあるようです。

奈良時代

諸説ありますが、奈良時代の「播磨国風土記」という書物に「乾飯にカビが生えて、これで酒を作った」という記載があります。

そのため、日本で麹を使った起源としては奈良時代が有力なのかもしれません。

平安時代

平安時代になると、発酵食品のバリエーションが広がり始めます。

酢漬けや漬物類などが確立されていきます。

また、調味料も発酵食品が使われるようになり食文化も発展したことでしょう。

しかし、発酵食品はまだ高級品でしたので庶民の口に入ることは少なかったそうです。

室町時代

この時代に大きな騒動がありました。それは、酒屋と種麹屋との争いです。

酒屋は、元々麹屋から麹を買って酒を作っていました。そして、酒がたくさん売れるようになっていきました。

しかし、酒の売れ行きが良くなると自分で麹を作り出す酒屋が出てきたのです。

そのため、酒屋と麹屋の争いが起き延暦寺と幕府との対立へと発展していきました。

結果は、酒屋が後ろ盾に立てた延暦寺が勝ち麹の自主制作ができるようになったそうです。

鎌倉時代

鎌倉時代は、なんといっても味噌がペースト化したことではないでしょうか。

それまでは、粗い粒状だったものがペースト化することで味噌汁などが誕生していきます。

そのため食文化も一汁一菜となり、汁物をとる習慣が生まれました。

自然と、味噌の発展が進むようになります。

鎌倉時代は、かなり現代の食事に近づいてきたと言えるでしょう。

安土桃山〜江戸時代

安土桃山から江戸時代には、現在私たちが使っているような「みりん」や「鰹節」「ぬか漬け」などが登場してきます。

さらに、「醤油」や「味噌」も発展して地域ごとの特色のある産物として広まるようになってきました。

発酵食品でも日本各地で特色がある!

発酵食品は、長い歴史の中で日本人の生活に溶け込んできました。

そのため、地域によってその発展の仕方が異なっています。

そして、発酵食品は地域によって特徴を持つようになりました。

そこで、特徴が出やすい味噌と醤油を比べてみます。

さらに、日本全国で見た時の地域的な特性も合わせて確認してみましょう。

味噌の違い

味噌は、日本人の発酵食品への馴染みの深さを引き出してくれる食品です。

気候や暮らしの中で地域に合わせた味の発展を見せているようです。

| 地域 | 味噌の種類 | 特徴 |

|---|---|---|

| 関東甲信越 | 信州味噌 赤味噌 | 熟成期間が長め 塩分濃度が高くなる |

| 関西 | 西京味噌 白味噌 | 麹菌が多い 甘味 |

| 中部 | 八丁味噌 | 赤味噌が好まれる 糖分が低め |

醤油

醤油も味噌と並んで、私たちの食生活に欠かせない発酵食品です。

また、味噌以上に調味料としても、直接つけるソースとしての要素も持つ醤油はより地域の特徴が出ているようです。

| 地域 | 醤油の種類 | 特徴 |

|---|---|---|

| 全国 | 濃口 8割以上 | 大豆 塩 小麦 麹菌 約半年かけて熟成 |

| 関西 | 薄口 | 濃口より塩分は多い 甘酒が使用される |

| 山陰・九州 | さいしこみ | 醸造を繰り返す製法 甘露醤油とも呼ばれる 仕込みに濃口を使う |

| 中部 | たまり(味噌の液体部分) | 濃い色 濃厚な旨味 とろりとした食感 しろ 色は薄い 甘味 香りが特徴 |

全国的に見る地域の特性

発酵食品は、食品としてだけでなく地域としても独自の発展をしてきました。

地域ごとの苦労や特産品との関係などでその様相は多用を極めています。

特徴が色濃く出ている地域を取り上げてみました。

東北エリア

東北エリアは、気候も厳しく食材も少ないと生きることが大変なエリアという歴史を持っています。

そのため、保存力に力を入れた発酵食品が多く見られます。

実は、納豆は現代でも食べられているようなものがかなり早い段階から作られていました。

北陸日本海側エリア

北陸日本海側エリアでは、海産物を使った発酵食品が発展しました。

魚介が豊富に取れるという特徴から考えると納得できるでしょう。

「なれずし」や「へしこ」「かぶらずし」など発酵寿司の全てが揃っているとも言われています。

東海愛知エリア

東海エリアは、発酵調味料が集まっているエリアと言えます。

味噌や、醤油を始め多種多様な調味料が開発されていきました。

また、西と東の中間地点としても味への要求が集まりやすいのかもしれません。

そして、同時に技術や情報も融合されて全国に対応できるような発酵食品を考える文化が育ったのでしょう。

長野山梨エリア

長野山梨エリアは、海がないという特徴があります。

そのため、魚介や塩が手に入りにくいという苦労がありました。

また、山間部で外部との接触が少なく独自の発展をしたエリアとも言えます。

大豆チーズや味噌玉などが有名かもしれません。

最近では、ワインが世界的にも有名になってきました。

閉鎖されたエリアだからこそ集中して研究が進められたのかもしれません。

奄美琉球エリア

奄美琉球エリアは、気候も暖かく発酵にはうってつけの環境が揃っています。

また、南国文化も交わることでまた日本とは違う発酵食品を見ることもできます。

焼酎や黒酢など注目が集まるような発酵食品が多いのも特徴なのかもしれません。

参考:ユニークな発酵エリアはどこ? 「スタンダード」から「ローカル」へと移る発酵文化の関心 | 朝日新聞デジタルマガジン&[and]

日本各地のご当地発酵食品

地域ごとに発展してきた発酵食品です。

発酵食品は、長い時間をかけて人々に愛されてきました。

日本でも昔から食べられてきたご当地の発酵食品をご紹介します。

わさび漬け(静岡)

静岡はわさびの生産が盛んです。わさび漬けは、特産品のわさびの茎や根を、酒粕につけた発酵食品です。

鰹節(静岡)

静岡県は、鰹の漁獲量が日本でも上位です。

そして、鰹節には、荒節と本枯節があります。カビを使っている本枯節が発酵食品となります。

しょっつる(秋田)

魚介(ハタハタ)に塩を加えて熟成させていきます。腐敗を防ぎながら約1年かけて魚醤に仕上げます。日本の三大魚醤の一つと言われています。

水戸納豆(茨城)

小粒の大豆を使った納豆。藁で包んで発酵させる特徴があります。全国に出回っている納豆の約半数は水戸納豆であると言われています。

奈良漬(奈良)

白瓜、胡瓜、生姜などを塩漬けにします。そして、新しい酒粕に何度もつけ変えて作る漬物です。アルコール成分が含まれています。

柚子胡椒(大分)

柚子、塩、唐辛子を発酵させたものです。九州地方では、唐辛子のことを胡椒と呼ぶため柚子胡椒と呼ばれて広まりました。

福島が発祥という説もあるようです。

豆腐よう(沖縄)

沖縄の固めの木綿豆腐のような島豆腐というものがあります。これを、乾燥させて紅麹、塩、泡盛で作ったもろみに漬け込み発酵・熟成させます。

独特な色味は、紅麹の天然色素が出ているためです。

オススメ記事

発酵食品の種類って?微生物から世界の食品まで知りたいことを完全網羅

発酵食品の種類をご紹介!健康と美味しさを両立させる、さまざまな発酵食品の種類をみてみませんか?ヨーグルト、醤油、キムチなど、豊富なバリエーションを解説。発酵の力で腸内環境を整え、食卓を彩るアイデアをご提案します。

日本とこんなに違う!世界の発酵食品ってどんなもの?

発酵食品は、実は世界にも様々な種類があります。

日本にいると見慣れない、世界の珍しい発酵食品をご紹介します。

ドイツ ザワークラウト

千切りのキャベツを塩漬けにします。そして、乳酸発酵させた物。ドイツでは、料理にも付け合わせにも使われています。

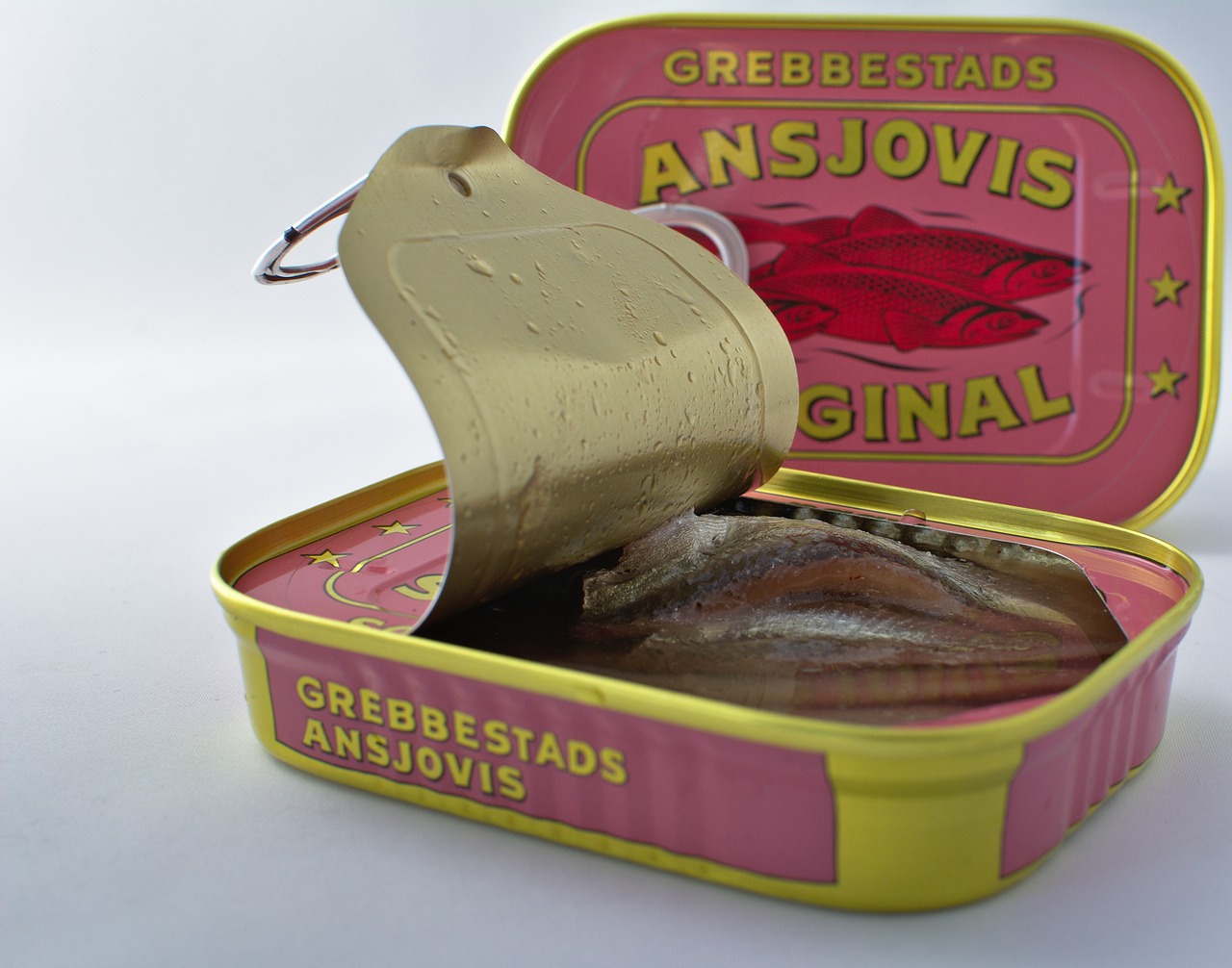

スウェーデン シュールストレミング

スウェーデン産のニシンを缶の中で塩漬け発酵させたもの。世界一臭い缶詰として有名です。

中国 メンマ

筍を乳酸発酵させた食品です。支那竹とも呼ばれています。

イタリア アンチョビ

カタクチイワシを塩漬けにした食品です。それを発酵・熟成させ、オリーブオイルでマリネして缶詰にした物です。

南アフリカ ルイボスティー

ルイボスとはマメ科の低木で、この木から作られるお茶がルイボスティーです。ルイボスは、アフリカでしか育たない植物だと言われています。

マダガスカル バニラビーンズ

ラン科の植物の種。発酵と乾燥を繰り返すことで独特の甘い風味が出てきます。

お菓子やアイスの風味づけなどに世界的に使われています。

メキシコ タバスコ

唐辛子、岩塩、ヴィネガーが原料。唐辛子をすりつぶしてオーク樽に詰めて岩塩をまぶし、1年ほど熟成させた物です。

フィリピン ナタ・デ・ココ

ココナッツ水にナタ菌という酢酸菌を混ぜて、1〜2週間ほど発酵させます。

タイ ナム・プラー

小魚を塩で漬け発酵させた魚醤です。日本のしょっつるとは違い半年から1年発酵させます。そのため、魚の風味が感じられる魚醤となります。

ちょっと珍しい日本のご当地発酵食品レシピ

静岡県は、鰹節とわさび漬けがご当地発酵食品です。

鰹節とわさび漬けを使った発酵食品レシピをご紹介します。

快腸!鰹節と大和芋のマリネ

材料

- 大和芋

- 鰹節

- マヨネーズ&醤油

- 塩

- オリーブオイル

作り方

- 大和芋を短冊に切る

- 大和芋に塩をまぶし、オリーブオイルでマリネする

- マヨネーズと醤油を4:1で混ぜる

- 器に大和芋のマリネとマヨネーズを盛り付ける

- 鰹節をふんだんに振りかけて完成

薬膳アドバイス

鰹は、消化を助け胃腸を整える効果が期待できます。

腎の働きも助けるので精力を高めたい時にもおすすめです。

大和芋も整腸作用があるので免疫力アップや美肌効果も期待できるでしょう。

わさび漬けのヨーグルト冷製スープ

材料

- わさび漬け

- 20g

- 牛乳

- 100cc

- コンソメ

- 適量

- ヨーグルト

- 30〜50g

- オリーブオイル

- 5cc

- 塩・黒胡椒

- 少々

作り方

- わさび漬け、コンソメ、牛乳、ヨーグルトをボールでよく混ぜる

(ミキサーで混ぜても良いです) - できたスープに塩を混ぜ味を整える

- 器に盛り付け、オリーブオイルと黒胡椒をまぶして完成

注意:わさびの辛味があるので、お子さんや絡みの弱い方が食べる時には注意してください

薬膳アドバイス

わさびは、体の熱を取ると共に解毒作用もあります。

乳製品と酒粕は、体の熱の調整をしてくれます。

整腸作用も助けてくれるのでデトックスや免疫力を高めてくれる効果が期待できます。

発酵食品から日本の伝統を学べそう◎

今回は、発酵食品の歴史について説明しました。

日本は、世界でも発酵食品大国と呼んでも良いくらい発酵の技術が進んでいます。

発酵に必要な菌の繁殖に適した環境と共に、食材を大切にする精神を持った日本人の研究の成果と言えるでしょう。

世界の発酵食品と比べると、日本の発酵食品には麹を使う特徴があります。

そして、麹菌は独特の甘味と旨味を食材に作り出してくれる作用があります。

さらに、腸内環境を整えて免疫力を上げてくれる作用も期待できます。

麹菌による発酵文化は、私たち日本人の食文化と健康を守ってきてくれたのかもしれません。

オススメ記事

【2023年度最新版】発酵食品人気ランキング|効果的な摂取法も解説

効果抜群の発酵食品を管理栄養士がランキングで紹介!免疫力UP、若々しさサポート、代謝向上など美容&健康に欠かせない効果が詰まった発酵食品をランキング形式で説明します。健康的な食生活の秘訣もありますよ。