「自分の手で味噌を大豆から作ってみたい……」

そのように思ったことはないですか。手作り味噌に憧れている方も多いのでは。

味噌は、わたしたちにとって欠かせない大切な調味料です。常備食材として、皆さんのご家庭でも必ず冷蔵庫に入っているのではないでしょうか。

味噌汁に使うことはもちろんですが、他の料理にも風味を加えたり、味噌焼きにしたりして楽しむことができます。また、そのままおつまみとして添えることもできますね。

栄養の面からみてもとても優れた食材で、たくさんの栄養素を含んでいます。大豆から作られる味噌は、たんぱく質や食物繊維、ビタミン、ミネラルなどが豊富です。そのため、健康的な食生活に欠かせないものと言えるでしょう。

さらに、味噌は発酵食品なので、発酵による有益な微生物が豊富です。これらの微生物は腸内環境を整える助けになり、免疫力を高める効果も期待できます。健康をサポートするだけでなく、美容やダイエットに良い影響も。

そんな味噌を自分で手作りし、オリジナルの手作り味噌を味わうことはとても素敵です。

この記事では、3人子育て中の薬剤師・薬膳アドバイザーが、手作り味噌の作り方についてご紹介します。

味噌を手作りすることは難しそうだと思う方もいるかもしれません。けれど、手順を追って作れば簡単に作ることができます。

子どもと一緒に作るのも可能で、とても楽しい経験になりますよ。こねたり丸めたり、詰めたりする作業が中心なので、子どもにとっても面白い工程がたくさんあります。

味噌作りは、昔から日本の伝統的な文化ともいえるでしょう。味噌は食べるだけでなく、作ることの喜びでもわたしたちを豊かにしてくれます。

この記事を読んでいる方は、きっと手作り味噌に興味がある人が多いはず。ぜひ一度、手作り味噌にチャレンジしてみましょう。

目次

味噌を自分で作る魅力とは?

手作り味噌にはたくさんの魅力があります。

まず、自分好みの味に作れることです。手作りなので自分なりの配合で、風味を自由自在に変えることができます。手作り味噌は作る環境によって味が変わるのです。

家庭ごとに異なる発酵環境やレシピがあるため、家族や友だちとの特別な味噌作りの体験を楽しむことができますよ。

塩分量の調整も可能です。保存が効くぎりぎりの量まで塩を減らせます。減塩で健康に配慮した味噌を作れるのも手作り味噌の魅力でしょう。無添加で作られるため、合成保存料や化学物質の心配もありません。

なにより味噌作りは、すぐには出来ないので作って育てる楽しさがあります。手間暇かけて仕込んだ味噌がどんどん成熟していく過程を見守ることで、作る喜びと育てる楽しさの両方を味わえるでしょう。

さらに、手作り味噌は市販の味噌よりも豆の風味が強く、深い味わいを感じられます。丁寧に仕込むことで、手作りならではの味が楽しめますよ。これにより、料理に一層のコクや風味を加えることができます。

味噌を作るのに最適な時期は?

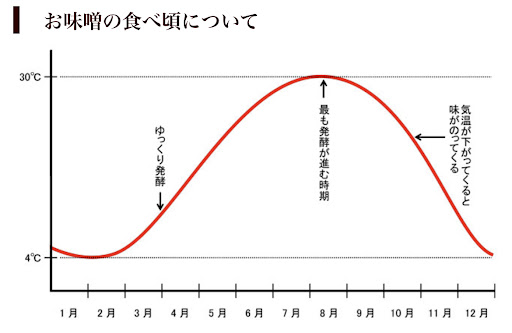

手作り味噌を作る時期は、秋以降から冬がおすすめです。この時期は、大豆の収穫時期であり、大豆が新鮮で風味が豊かなことが理由です。

なかでも最適な時期は、一般的に1月下旬から2月とされています。寒い時期に仕込むことで、麹菌の発酵がゆっくり進み、味噌の風味がよくなりますよ。

手作り味噌の完成には麹菌という微生物による発酵の力を利用します。寒い時期に仕込むことで麹菌の発酵がゆっくり進み、味噌の風味が深くなります。

さらに、寒い時期には雑菌が少なくなるため、味噌にカビがつきにくく、腐敗しにくいというメリットもあります。

気温が高い時期に手作り味噌を作ると、うまくいかない可能性があるのであまりおすすめできません。気温が高い時期はカビの繁殖が進みやすく、味噌全体に広がってしまうことがあります。

とくに暑い時期に仕込む場合、温度と湿度が高いため、カビが発生しやすくなるので注意が必要です。

さらに、過発酵になる可能性もあるため、味が落ちてしまうことがあります。そのため、暑い時期に味噌を仕込む場合は、仕込み味噌を野菜室に入れ発酵を進めるようにすることが必要です。

手作り味噌の作り方

味噌を手作りする手順をご紹介します。一度作ってみると、コツがよくわかり簡単にできるようになりますよ。

材料(仕上がり約2.5kg分)

- 大豆

- 500g

- 米麹

- 1kg

- 塩

- 300g

大豆について

大豆は、古いものや傷んでいるものは使わず、新しいものを選びましょう。おすすめの大豆は、大粒のものです。大粒の大豆は、味噌に旨味が出やすくなります。次に、水をしっかり吸うもの。良い大豆は、浸水すると重量が2倍以上になりますよ。

煮た際の味がおいしいかも重要なポイントです。良い大豆は、栗のような甘みを感じます。

米麹について

麹は、はぜ込み(菌糸が米粒の内部に入り込んでいる状態)がしっかりしていて、黒ずみやくすみが少ないものを選びましょう。もし手に入るのであれば、乾燥麹よりも生麹がおすすめです。生麹を使うと仕上がりの味噌の香りが強くなります。

塩について

塩は、舐めてみて後味にほのかに甘みを感じるようなものがおすすめです。

精製塩はNaCl濃度が高く(99%程度)、塩の味が際立ちすぎるため、あまりおすすめできません。NaCl濃度が低く(80%程度)ミネラル分が多い塩が手作り味噌にはむいています。また、塩の粒は大きいよりも小さい方が味噌に馴染みやすいです。

塩には国内・海外を含め、さまざまな種類があります。自分の好みで選んで試してみるのも面白いですよ。

乾燥こうじ(甘酒こうじ・米こうじ)で仕込む場合

味噌は乾燥こうじで作ることもできます。

【乾燥こうじで仕込む米味噌】

やや甘口・まろやか系・塩分約10.3%

熟成期間:夏2ヶ月~、冬3ヶ月~

材料(出来上がり量約550g)

- 大豆(煮る前)

- 100g

- 麹(甘酒こうじ、米こうじ)

- 200g

- 塩(注4)

- 60g

- 大豆煮汁

- 90cc

(注1)熟成期間は熟成時の気温・室温によって異なります。

(注2)煮る前の重量です。煮た後の重量は2.2kg。

(注3)大豆に対して麹の量が少なくなるとカビが生えやすくなるため、カビ対策は万全にしましょう。

(注4)普通の食塩使用の場合。

必要な道具や機材

- 圧力鍋(または鍋)

- ビニール袋 1~2枚

- ボウル 1個

- 仕込み容器 1個

- 大豆を潰す道具(必要に応じて)

使用する道具はすべて煮沸消毒かアルコールで消毒しておきましょう。

作り方

【所要時間の目安】

- 2日間(準備と仕込み)

- 2時間程度(ゆでた大豆から容器に詰めるまで)

手作り味噌を仕込む場合は、大豆を水に浸ける時間が必要です。そのため、前日から用意を始めましょう。

下ごしらえ

乾燥大豆を洗って鍋に入れ、たっぷりの水を加えて一晩吸水させます。

仕込み味噌の作り方

大豆を吸水させたら、いよいよ仕込み味噌を作り開始です。手作り味噌に使う容器や道具は、熱湯で消毒するか、アルコールで消毒しておきます。また、手洗いも忘れずに行いましょう。

1. 大豆を煮る

大豆を煮ます。沸騰したらアクをすくって、適宜差し水をし(水を足し)、2時間ほど煮ます。

ザルにあげる前に、大豆の煮え具合を確認しましょう。鍋から10粒ほどの大豆をおたまなどですくい上げ、火傷しないように水で冷やします。

指で潰して7〜8粒がネチッとつぶれる程度であれば、煮え具合は適切です。もし大豆がパカッと割れるものが多ければ、再度煮直す必要があります。

煮え具合がうまくいったら、ザルの下に煮汁を受け止める容器を置き、大豆と煮汁をともに必ず30℃以下まで冷却します。大豆が熱すぎると麹が弱まったり、味噌づくりの失敗の原因となります。

2. 大豆を潰す

煮汁は1カップほど後で使うため取っておきます。大豆を潰します。熱いので、大豆を少し冷ましてから行いましょう。

大豆はペースト状になるまでよく潰すことが重要です。粒を残すと味噌の熟成がうまく進まず、風味や食感に影響を与えてしまうため、粒を残さず潰します。

マッシャーやめん棒を使ったり、フードプロセッサーがあれば使用して潰すのもいいでしょう。ビニール袋に入れて手で揉んだり、足で踏んだりして潰す方法があります。しっかりと潰すことで、ペースト状になるまで均一な状態にすることができます。

潰す器具がない場合は、ビニール袋でも可能です。まず、ビニール袋に大豆を入れ、空気を抜いてしっかりと閉じましょう。次に、手や足で袋の中の大豆を踏み潰していきます。足を使うことで、速くてムラなく大豆を潰すことができますよ。

ビニールで潰す場合は、ビニールがやぶれやすいので、2枚重ねにするなど強度の強いビニール袋で行ってください。

3. 麹と塩を混ぜる

麹と塩をよく混ぜておきます。

4. 全体を混ぜる

潰した大豆に、3の麹と塩を混ぜたものを入れて全体を手でよく混ぜ込みます。この時に取っておいた大豆の煮汁を少しずつ加えながらまとまりやすい固さに調整しましょう。

5. 容器に詰める

みかんより少し大きいぐらいの大きさの玉を作り、一つずつ容器に詰めていきます。可能であれば、容器の中に向けて投げつけ空気を抜きましょう。指でギュッギュッと押さえながら詰めるのがコツです。

最後に表面をならします。中央部分を少しだけ高くすると、発酵が進み水分(たまり)が出てきたときに隅にたまるので便利です。

6. 熟成させる

最後に上から軽くアルコールをふりかけ消毒します。きっちりラップをしてから隅に塩を敷き詰めます。このまま保管し、熟成させます。

手作り味噌の保管方法

仕込み味噌はそのままでは食べられません。熟成させることで出来上がります。以下に、熟成方法をご紹介します。

適切な温度と保管場所

味噌の熟成において、味噌自体の温度が15℃以下では熟成が進みにくくなります。理想的な熟成の温度は27℃です。

そのため、味噌の熟成場所は、常温で風通しの良い場所が適しています。玄関の日が当たらない場所やベランダの影のところなど、直射日光や高温多湿な場所は避けるようにして保管しましょう。

リビングなど人間が過ごしやすい温度の場所におくのも良いでしょう。暑い時期には、なるべく涼しい場所で熟成させることが大切です。気温が常に35℃を超えるような極端に高温な時期は、クーラーのきいた部屋におくほうがいいでしょう。

熟成期間

手作り味噌は熟成期間によって、味や色が大きく左右されます。

一般的に、手作り味噌の熟成期間は3ヶ月から1年程度で、熟成期間が長いほど味が濃くなり、色も濃くなります。長く熟成させるほど味噌の風味が豊かになり、甘味が増し、酸味が減る傾向です。

逆に、熟成期間が短い場合は、あっさりとした味噌を楽しめます。熟成が足りない場合、味噌がまだ生臭い味がすることがあるので、その場合は引き続き熟成させましょう。

同じ期間熟成させても、保管場所の環境によって出来上がりが異なります。毎回同じ味噌が出来上がるとは限らないのも、手作り味噌の醍醐味です。

カビが生えてしまった場合

味噌にカビが生えてしまった場合、食べても大丈夫なのか心配になりますよね。手作りの味噌には、高い確率でカビが生えます。味噌の状態や熟成加減を確認する時に発見するでしょう。

一般的に、味噌の表面にできる白いカビのようなものは、産膜酵母というものです。味噌にとって必要な酵母でありわたしたちにとって害はありません。そのため、白いカビが生えていても食べても大丈夫です。しかし、味噌の風味が悪くなったり匂いが好ましくなかったりする場合は、取り除いて食べましょう。

黒いカビは味噌の酸化による状態変化のことが多いです。無害の可能性が高いですが見た目も風味も悪いため、取り除いて食べるといいでしょう。

もし味噌にアオカビが生えた場合は、有害な可能性があるため注意が必要です。アオカビが生えている場合は、他の有害なカビも存在している可能性があります。取り除いて対処しましょう。

カビは、大きめのスプーンを使用してカビの部分を5ミリ程度多めにとります。その後に、アルコールを吹きかけて、へこんだ部分をなじませましょう。

手作り味噌の保管容器

手作り味噌の仕込み容器の素材にはプラスチック、琺瑯(ホーロー)、甕(かめ)、木桶の4つがあります。薄手のチャック付きビニール袋、タッパーなどでも可能です。

素材によってそれぞれ特徴があります。プラスチック容器は初心者向けで安価、販売しているところが多く手に入りやすいです。一方で静電気を帯びやすくホコリがつきやすいデメリットがあります。

琺瑯容器は衛生的で汎用性がありますが、熱しやすく冷めやすいため温度の変化に注意が必要です。

甕(かめ)容器は水分を吸わない(または吸いづらい)ため、仕上がりがパサつきにくい利点があります。

木桶は木に菌が住みつくため、仕込むほど菌の温床になり、その家庭特有のおいしさが味噌に表れる可能性があります。デメリットとして、漏れる可能性があり、手入れが必要です。最初は固めの味噌ができることがあります。

いずれも、ホームセンターやインターネット通販などで手軽に購入することができますよ。

薄手のチャック付きビニール袋、タッパーなどで作る場合

手作り味噌をビニール袋や薄手のチャック付きビニール袋で仕込む場合、ビニール表面にしわができるとカビが生えやすいことがあります。そこで、仕込み終わったら指で空気を抜いて表面を平らに整えることが大切です。

また、空気抜きの際は、袋を上下逆さにしてチャックをするとやりやすくなります。このとき、底の隙間も確認してしっかりチャックを閉じましょう。

熟成中に発酵が活発になると袋が大きく膨れる場合があります。そのため、定期的に空気抜きを行うことが重要です。

また、袋の置き方の上下をたまに変えましょう。置き方の向きを変えることで熟成課程で出てくる水分(たまり)を全体に回すことができ、カビの発生防止になります。また、水分ムラを解消して熟成を促進できますよ。

とくに、空気に触れている水分が少ない味噌表面のパサパサ感を解消するのに役立ちます。

手作り味噌の試食方法

手作り味噌は熟成具合がわからないので、味や風味を確認するために試食することが必要です。

味噌の表面は空気に触れているため、水分が少なく香りがあまりよくありません。そこで、スプーンなどで5cm以上の深さの中心部を掘り出して味見することがおすすめです。くわしく味を確認するには、味噌汁にして味をみてみるといいですよ。

好みの味になるまで熟成を続けることができますが、色や風味の面から1年を上限としましょう。熟成が好みのポイントに達したら、冷蔵庫で保存することでその熟成度を維持できます。

初めて味噌づくりをする場合は、好みの熟成ポイントを探ることも楽しみの一つです。熟成の若めの段階から食べ始め、熟成させながら食べることで、自分好みのポイントを見つける方法もおすすめです。

味噌の熟成は個人の好みによって異なるため、楽しみながらじっくりと試してみてくださいね。

オススメ記事

【保存版】味噌汁の基本的な作り方|出汁のとり方から料理初心者にも優しく解説

食卓に並ぶことの多い味噌汁は、料理初心者も取り掛かりやすいメニューの1つです。今回は料理初心者にも分かりやすく、美味しい味噌汁の作り方をご紹介したいと思います。コツを掴めばレシピを見ずに作れるようになりますよ。

味噌は自分で手作りがおすすめ

味噌を手作りすることで、自分好みの風味に調整したり、塩分を控えめにしたりできます。添加物を心配することなく安心して食べれるのもいいですね。また、手作りならではの深い味わいと達成感も楽しめます。

熟成期間を経て食べる手作りの味噌は最高の味わいです。その出来上がりにとても感動するでしょう。手作り味噌にだし汁を加えただけでも、そのお味噌汁のおいしさは格別ですよ。そのほかに煮物、炒め物など、さまざまな料理に使うことができます。

また、子どもや家族、友だちと一緒に味噌作りを行うことで、楽しい時間を共有できます。きっと素敵な体験になるでしょう。

手間をかける価値がある、おいしくて健康的な手作り味噌を作ってみてはいかがでしょうか。